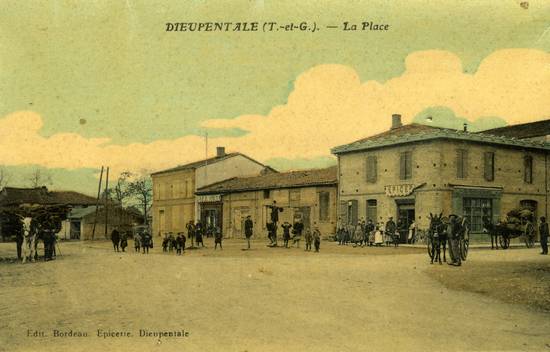

Dieupentale, est un petit village situé dans le Sud ouest de la France, dans la région Midi Pyrénées et plus précisément dans le Tarn et Garonne (82) à mi-chemin entre Toulouse et Montauban.

Dieupentale s’étend le long de la nationale 113 reliant Toulouse à Bordeaux. Il est traversé par la ligne de chemin de fer Toulouse Bordeaux Paris et par le canal latéral à la Garonne reliant Toulouse à Bordeaux à la suite du canal du midi qui lui relie Sète à Toulouse. Dieupentale est donc un charmant petit village très bien placé à proximité de tout ce que l’on peut espérer : 200km de la mer méditerranée, 250Km de l’océan atlantique, 180Km des Pyrénées, 200km du massif central.

Magnifique souvenirs dans ce village !!!